디지털 피로사회: 왜 우리는 항상 연결되어 있으면서도 외로운가?

1. 24시간 접속된 인간

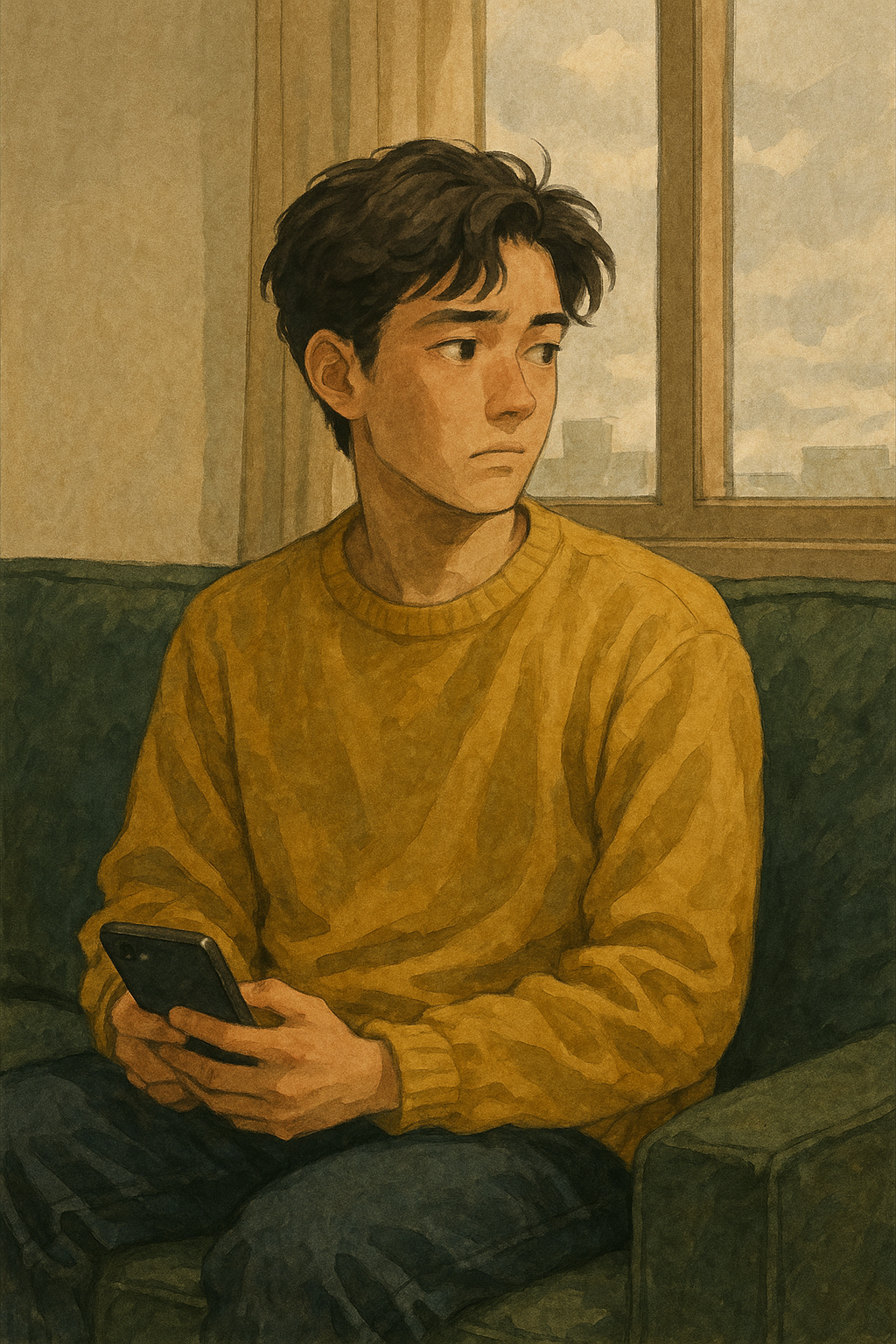

한때 우리는 ‘연결’이라는 말에 희망을 담았다. 인터넷은 세상을 좁혔고, 스마트폰은 소통을 손 안에 가져다주었다. 하지만 어느 순간부터 이 연결은 자유가 아니라 ‘속박’이 되었다. 메시지에 바로 응답하지 않으면 예의가 없는 사람으로 보이고, SNS 피드에 소식이 없으면 ‘삶의 낙이 사라졌나’ 의심받는다. 우리는 이제 '접속되어 있지 않으면 불안한 시대'를 살고 있다.

카톡, 인스타그램, 줌, 이메일, 팀즈, 노션… 이 수많은 디지털 플랫폼들은 단순한 도구가 아니라 우리의 ‘생활 그 자체’로 스며들었다. 연결되지 않으면 뒤처진다는 두려움, 그리고 연결되어 있어도 여전히 비어있는 마음. 이것이야말로 우리가 겪고 있는 디지털 피로의 핵심이다.

2. "너는 왜 답이 늦어?" — 즉각 반응 사회의 그림자

현대인은 말 그대로 실시간 인간이다. 누군가가 메시지를 보내면 몇 분 안에 답을 주어야 ‘성실한 사람’으로 여겨진다. 답이 늦어지는 이유를 설명하고, 다시 미안하다고 사과해야 한다. 인간 관계는 느림과 여백을 전제로 했지만, 디지털 소통은 즉각성과 반응성을 강요한다.

이런 환경은 심리적 피로감, 관계의 얕아짐, 자기 자신을 감추는 기술을 만들어낸다. 답장을 주지 않고도, 감정을 표현하지 않고도, 관계를 유지할 수 있는 세계. 그 안에서 진심은 점점 사라진다.

“잘 지내?”라는 안부 인사는, 사실 “나를 잊지 않았지?”라는 무언의 요청일지도 모른다.

하지만 우리는 그마저도 자동 응답처럼 “응, 잘 지내. 넌?”으로 끝낸다.

3. SNS와 고립의 역설: 비교는 피로를 만든다

SNS는 소통의 창이 아니라 자기 자신을 증명하는 전시장이 되었다. 수많은 피드 속에서 우리는 누군가의 생일파티, 휴가, 커피 한 잔, 새로 산 책, 오늘의 코디를 본다. 그리고 무의식중에 자신과 비교한다.

“나는 오늘 뭐 했더라?” “왜 내 삶은 이렇게 심심하지?”

미국 심리학회(APA)의 보고서에 따르면, SNS 사용 시간이 2시간 이상인 청소년일수록 우울증, 불안, 낮은 자존감의 비율이 더 높다고 한다. SNS는 연결을 약속하지만, 실상은 비교와 경쟁, 관계의 피상화, 자기 소외를 낳는다.

특히 ‘좋아요’나 ‘댓글’의 수는 관계의 질이 아니라 인기도를 수치화하는 잣대가 되며, 소통의 의미가 아닌 지표로 변질되었다. 인간의 존재감조차 알고리즘에 의해 평가받는 시대, 우리는 누구의 기준으로 살아가고 있는 걸까?

4. 디지털 관계가 가짜라고 말할 수 없는 이유

물론, 디지털 관계가 모두 가짜인 것은 아니다. 물리적 거리와 시간의 벽을 넘는 소통은 분명한 장점이 있다. 오히려 디지털 공간에서 더 솔직해지는 사람들도 있다.

하지만 중요한 것은 그 안에서도 ‘인간다움’을 지킬 수 있는가이다.

예를 들어, 오랜 친구와의 관계가 카톡 이모티콘 하나로 유지된다면, 그것은 관계의 유지일까, 방치일까?

우리는 이제 '소통하고 있다'는 착각 속에서, 아무도 진짜로 들여다보지 않는 외로움에 익숙해져버렸다.

5. ‘피로사회’라는 말이 필요한 이유

독일 철학자 한병철은 『피로사회』에서 말한다. 현대 사회는 강제적인 억압이 아니라, 스스로의 욕망에 의해 스스로를 착취하는 구조를 갖고 있다고.

우리는 누구의 명령도 없이 스스로를 일하게 만들고, 꾸며야 하고, 반응해야 하며, 참여해야 한다. SNS도 마찬가지다.

누가 올리라고 강요하지 않았지만, 올리지 않으면 존재감이 사라지는 듯한 기분이 든다.

이런 피로는 휴식으로 해결되지 않는다. 왜냐하면 디지털 세상에서 '쉴 틈'이 없기 때문이다. 휴가 중에도 알림은 오고, 사진은 공유되고, 친구들은 오늘도 피드를 채운다.

6. 인간은 왜 느려야 하는가

사람은 원래 느린 존재다. 깊은 관계는 하루 아침에 만들어지지 않고, 감정은 단어 몇 개로 다 설명되지 않는다. 사랑, 우정, 신뢰, 회복, 후회 같은 것들은 시간과 침묵의 층 위에서 형성된다.

디지털 시대에 우리가 진짜 갈망하는 건 사실 ‘연결’이 아니라 공명(resonance)이다. 누군가와 내가 느낌으로 통하는 순간, 말없이도 이해받는 느낌, 존재가 수용된다는 감정. 이건 어느 채팅창이나 게시물에서도 쉽게 오지 않는다.

그래서 우리가 해야 할 일은 더 많이 말하는 것이 아니라, 더 진심을 담아 말하는 것이다.

더 많이 연결되는 것이 아니라, 더 깊이 연결되는 것이다.

🪄 디지털 시대, 우리에게 필요한 작은 실천들

‘디지털 금식의 날’ 정하기: 하루 혹은 반나절, 휴대폰을 꺼두고 오롯이 나 자신에게 집중하는 시간.

정해진 시간에만 SNS 확인하기: 하루 두 번, 아침과 저녁으로만 SNS를 열어보는 규칙.

‘말 없는 대화’ 시도해보기: 산책, 커피, 그림 그리기 등 말 없이 함께하는 시간 만들기.

감정의 메모장 쓰기: SNS가 아닌 비공개 메모장에 오늘의 감정 기록하기.

오래된 친구에게 전화하기: 채팅이 아니라 진짜 목소리로 관계 회복하기.

마무리: 진짜 연결은 오프라인의 마음에서 시작된다

우리는 매일 디지털 세계 속에서 스크롤을 내리고, 버튼을 누르고, 피드를 넘기지만… 정작 우리 마음은 스스로를 클릭하지 못한 채 흘러가고 있다.

이 글을 읽는 당신도, 어쩌면 하루 종일 수많은 알림과 메시지를 소화했지만 정작 마음을 나눈 사람은 없었다고 느끼고 있을지 모른다.

디지털은 분명 유용한 도구다. 하지만 삶의 중심이 되면, 인간다움을 잃는다.

우리가 진짜 찾아야 할 건, 알고리즘이 추천해주는 감정이 아니라, 내면에서 들려오는 조용한 진짜 감정이다.

오늘은 알림을 꺼두고, 당신의 고요한 내면에 접속해보는 건 어떨까?

'알면좋은것들' 카테고리의 다른 글

| 당신이 보는 세상은 진짜일까? (1) | 2025.04.25 |

|---|---|

| 2025년 황금연휴, 일본에서 꼭 가야 할 여행지 TOP5 (3) | 2025.04.24 |

| 혼자 있는 시간은 왜 때론 무섭고 때론 위로가 될까? (0) | 2025.04.21 |

| 비 오는 날, 마음이 젖는 이유: 감성과 날씨의 인문학 (3) | 2025.04.19 |

| 한국인의 라면 사랑: 왜 우리는 라면을 그렇게 좋아할까? (2) | 2025.04.18 |